Aaron Kylie

Cinq habitats parmi les plus menacés au Canada, en images et en mots

Tout bien considéré, la vie dépend de quatre besoins fondamentaux : nourriture, eau, abri et espace. En d’autres mots : l’habitat, l’ingrédient de la survie. Ainsi, la préservation d’un « habitat essentiel » — un habitat qui est nécessaire pour la survie ou le rétablissement d’espèces à risque — est à la base de toute initiative de conservation. Malheureusement, quand vient le temps de les protéger, nous avons tendance à considérer un habitat donné avec la perspective d’une espèce individuelle... de telle sorte que de nombreux habitats canadiens sont aussi menacés que les espèces qui y résident.

Pour composer ce portrait, Biosphère a consulté un panel d’experts de la Fédération canadienne de la faune — dont le directeur de la conservation David Browne, le directeur des programmes marins Sean Brillant et l’agent du programme biodiversité/espèces à risque James Pagé — pour élaborer une liste des habitats les plus menacés au pays, et dans le cas où ces habitats sont distribués dans plus d’une région, pour choisir des exemples représentatifs.

Comme les espèces menacées, les écosystèmes présentés dans les pages qui suivent font face à une disparition prochaine. Pour plusieurs, leur dimension n’est plus qu’une fraction de ce qu’elle a déjà été. La majorité héberge une proportion importante des espèces fauniques et floristiques à risque au Canada. Et finalement, les facteurs qui les menacent sont les mêmes partout : l’urbanisation, la production agricole et la fragmentation. Quand on juxtapose la majesté de ces milieux et les graves menaces qui pèsent sur chacun d’eux, on est frappé d’humilité. Et ce simple constat démontre notre besoin de les préserver pour l’avenir.

Osoyoos, Colombie-Britannique

Le seul désert au Canada

|

| Photo : Kevin Miller |

La vie est difficile dans le désert. Elle est encore plus dure quand cet habitat disparaît, comme cet unique écosystème désertique au Canada. Situé dans le coin sud-ouest de la vallée de l’Okanagan, le désert d’Osoyoos est caractérisé par un sol et des collines de sable compacté aride, parsemés de graminées, d’arbustes et de cactacées résistant à la sécheresse. Mais plus de 60 % de cet habitat a été détruit. On considère que seulement 9 % de ce qui reste est non perturbé. La principale menace provient de l’urbanisation et de l’exploitation agricole qui menacent aujourd’hui plus de 100 espèces végétales et 300 espèces animales rares qu’on ne trouve nulle part ailleurs au Canada. Parmi les plus menacées, mentionnons les crotales de l’Ouest, l’engoulevent d’Amérique et le papillon Satyrium behrii. En 1991, un groupe de résidants a formé la Osoyoos Desert Society pour protéger et restaurer cet habitat. Mais même son plan stratégique admet qu’au rythme actuel, la mise en exploitation du territoire viendra à bout du seul désert au Canada d’ici 30 ans.

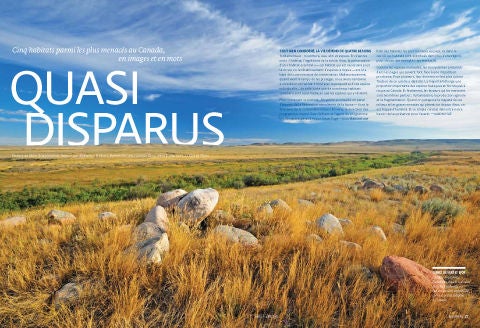

Frenchman River, Saskatchewan

La prairie dans ses derniers retranchements

|

|

| Photo : iStock |

Il ne reste aujourd’hui qu’un quart de l’habitat original de la prairie, et la région de Frenchman River en Saskatchewan représente une bonne portion de ce qui reste. Les puissantes collines de ce paysage sont formées de sols fertiles profonds qui soutiennent plus de 40 espèces de graminées et d’autres plantes non ligneuses adaptées à la sécheresse et aux hivers froids qui caractérisent cet habitat. Un fort pourcentage d’espèces menacées vit ici, dont le chien de prairie, le renard véloce, le tétras des armoises et la buse rouilleuse. La fragmentation de l’habitat engendrée par l’exploitation agricole est la principale menace à l’habitat de prairie ici et ailleurs (il existe d’autres poches de prairie dans le sud de la Saskatchewan, de l’Alberta et de l’Ontario). Plusieurs groupes de conservation collaborent avec les éleveurs pour identifier et protéger des secteurs essentiels, et rétablir des plantes et des espèces animales indigènes. Ces efforts constituent probablement notre meilleure chance de protéger nos territoires de prairie existants.

LA FORÊT CAROLINIENNE, Ontario

Un tout petit domaine pour bon nombre d’espèces menacées

|

|

| Heidelberg, ON | Photo : Peter Rasberry, gagnant de la concours de photographie de la FCF |

La forêt carolinienne est un des plus petits domaines forestiers au Canada, puisque la majeure partie de cet écosystème se trouve au sud de la frontière américaine. Quoi qu’il en soit, cette langue de forêt — qui s’étend au sud d’une ligne reliant Toronto à l’est jusqu’à Grand Bend sur la rive du lac Huron à l’ouest — héberge 70 espèces d’arbres feuillus et près de 2 200 espèces de graminées, fougères, carex et autres plantes herbacées. C’est aussi le territoire de près de 40 % des espèces à risque pour l’ensemble du Canada, dont le scinque pentaligne, le chicot févier, la tortue ponctuée et le moucherolle vert. Mais voilà le problème : 90 % de la forêt carolinienne a déjà été envahie par l’urbanisation et l’exploitation agricole, et les secteurs boisés qui restent sont trop petits ou fragmentés pour constituer des habitats suffisants pour les populations animales indigènes. Au cours de la dernière décennie, plus de 40 organismes de conservation gouvernementaux ou non se sont coordonnés pour former la Carolinian Canada Coalition, vouée à conserver l’écosystème. Mais puisque la région visée est aussi la plus urbanisée au Canada, la tâche qui les attend est énorme.

Cedar Dunes, Île-du-Prince-Édouard

Un exemple d’érosion d’un habitat côtier

|

|

| Photo : Aimin Tang |

Bien qu’elles soient protégées dans le contexte d’un parc provincial, les Cedar Dunes d’Î.-P.-É. disparaissent comme tous les habitats similaires dans l’île et ailleurs au Canada (on trouve des dunes importantes en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique). Les dunes sont simplement de grands amas de sable créés par le vent ou les vagues. On les trouve habituellement en parallèle au rivage et elles peuvent être couvertes de plantes comme des ammophiles, des myricas, des lichens et des épinettes blanches. Les racines des plantes forment un réseau vivant qui tient le sable en place. Malheureusement, le moindre piétinement par des humains peut détruire les herbages, ce qui laisse le sable à la merci de l’érosion éolienne. Une nouvelle menace s’ajoute avec la montée du niveau des mers causée par les changements climatiques. C’est une autre mauvaise nouvelle pour des espèces comme le pluvier siffleur, la léchéa maritime et l’aster du Saint-Laurent, qui vivent dans l’habitat des dunes. L’Île-du-Prince-Édouard protège strictement les dunes, et ces habitats font l’objet d’une protection similaire ailleurs au Canada. Pourtant, le gouvernement de l’île est persuadé que ce milieu disparaîtra un jour.

La Grande Tourbière de Villeroy, Québec

Les tourbières du sud à la croisée des chemins

|

|

| Photo : Mary McGee, membre de la club de photographie de la FCF |

La Grande Tourbière de Villeroy, au sud-est de Trois-Rivières, n’est pas seulement une des dernières tourbières oligotrophes non perturbées du sud du Québec, mais carrément de tout le sud du Canada. Alors qu’elles constituent une composante fréquente des paysages nordiques, les tourbières cèdent leur place à l’urbanisation ou à l’agriculture partout au sud. (On trouve des tourbières menacées à proximité d’autres centres urbains ailleurs au Québec, mais aussi en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et dans le sud de l’Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique). Comme les autres, la tourbière de Villeroy est caractérisée par l’accumulation de tourbe, soit de la matière végétale partiellement décomposée, par la mousse de sphaigne, par des éricacées et des épinettes. On trouve ici de nombreuses plantes rares, dont l’aréthuse bulbeuse et la listère australe, orchidacée considérée comme menacée dans toute la province. Des organismes locaux et régionaux collaborent en vue de la protection de la tourbière. Et pour une fois, les perspectives sont bonnes : dans une étude récente de l’Université Laval portant sur 600 marais du sud du Québec, la tourbière de Villeroy s’est classée deuxième pour son potentiel de conservation.